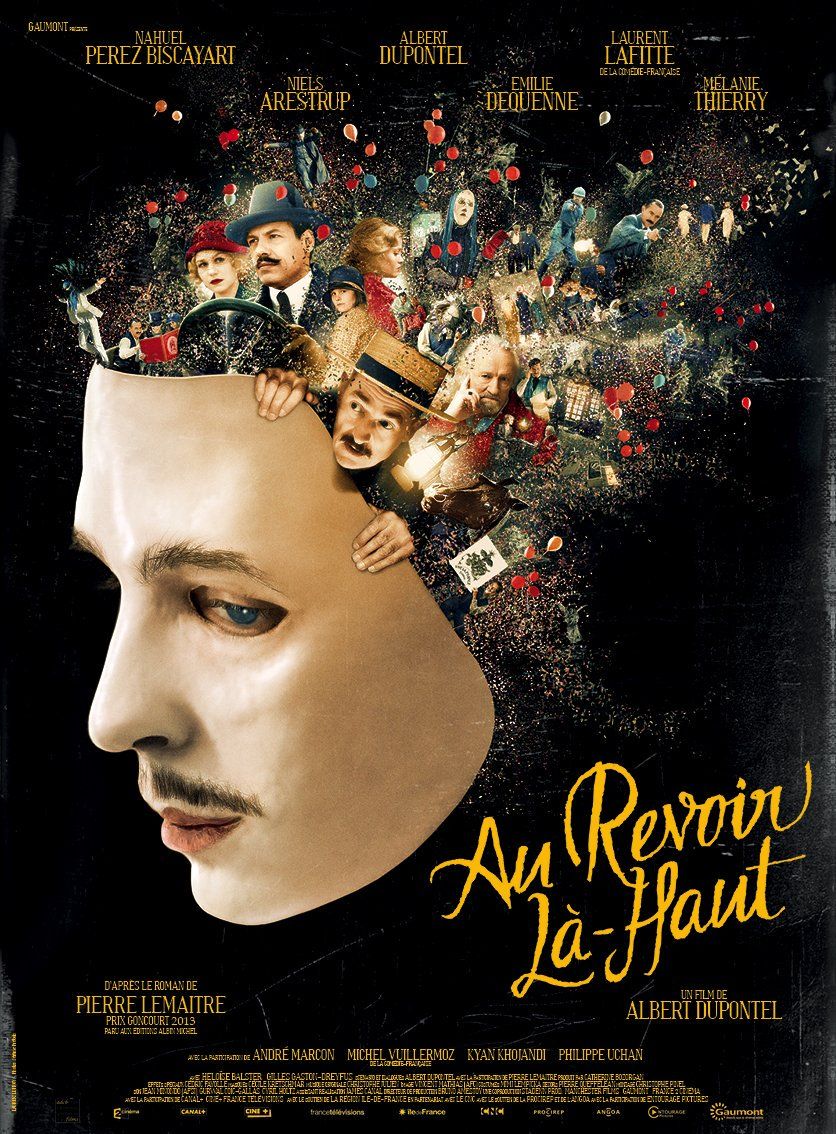

Mais qui a validé cette horrible affiche ?!! Quel stagiaire sous doué a joué du Photoshop pour arriver à faire de Karin Viard une sorte de croisement entre Amanda Lear et Sharon Stone ( après son huitième lifting) ? Du coup, les spectateurs passant devant l'affiche disent : " Ah encore une qui a sacrifié aux sirènes de la chirurgie esthétique ! "( qui marque les années plus sûrement que des rides).

Passons vite sur cet affront public à une de nos meilleures actrices et parlons un peu de cette "Jalouse", comédie acide et réjouissante autour d'une prof approchant la cinquantaine et à qui soudain la vie devient une suite de gêneurs contre qui elle va lancer son acrimonie avec l'aisance d'une Tatie Danielle avant l'heure. En fait, l'approche de la ménopause la rend de plus en plus jalouse, de la jeunesse tout d'abord, mais aussi de son ex qui a réussi une deuxième vie, de sa meilleure amie qui vit très librement... Heureusement pour elle, son entourage reste plutôt bienveillant face à cette déferlante de méchancetés, une des forces du film, qui permet ainsi à son personnage principal de s'en donner à cœur joie, on s'attaque plus facilement à ceux qui apparaissent faibles surtout quand ceux'-ci vont permettre aux auteurs/réalisateurs d'épingler avec malice une société bobo. Et dans ce registre de grande gueule, Karin Viard fait merveille, je dirai même plus, c'est un festival Karin Viard qui atteint encore une fois un sommet ( mais elle en a tellement à son actif !). Elle porte le film de bout en bout même dans son décevant dernier quart... Hé oui, j'ai longtemps cru que le ton décapant adopté, façon comédie à l'italienne de la belle époque ( dans les années 60/70 donc) allait durer jusqu'au bout, emportant enfin une comédie française dans des sentiers plus malaisants que d'habitude. Hélas, peut être pour ne pas effrayer le gentil spectateur qui aime les films qui font du bien ( et donc qui ont plus de chance de remplir les caisses des producteurs) , l'histoire, après nous avoir bien divertie en soufflant du chaud et du froid avec aisance, va retrouver le cocon formaté des bons sentiments et rentrer dans le rang bien sage où tout finit par s'arranger....

Et soudain, je comprends l'affiche ! Cette fausse Karin Viard donnée en pâture, symbolise le film : plutôt que de laisser des aspérités à une héroïne finalement très humaine ( des jaloux on en connaît tous, surtout dans une société de vitrine), il vaut mieux lifter tout, même un scénario franchement acidulé ( il ne faut pas faire trop toucher du doigt la réalité). Malgré cette petite restriction ( sans doute d'un méchant spectateur ), "Jalouse" est la comédie qu'il faut privilégier cette semaine.